Die Firma Saurer präsentierte ab 1939 serienfertige, geländegängige Spezialfahrzeuge, die mit sogenannten Schwingachsen ausgerüstet waren. Diese bedingten eine besondere Konstruktion des gesamten Antirebsstranges. Insbesondere der Differenzialgetriebe. Dieser Artikel möchte die Technik dieser Differenziale erklären. Zahlreiche Schwingachsfahrzeuge werden als Nutzfahrzeug-Oldtimer erhalten. Deshalb ergänzen einige Reparatur-Tipps und Angaben zu Ersatzteilen den Bericht.

Text: Marcel Zaugg

|

|

Die Aufnahme zeigt den Saurer 2M während einer Versuchsfahrt im Gelände. Sehr schön zu sehen, wie sich die einzelnen Räder dem Gelände anpassen. (Aufnahme Saurer Arbon, Sammlung M.Zaugg) |

Die Zeit vor dem zweiten Weltkrieg brachte ganz Europa eine Vielzahl von neuen, technischen Lösungen im Fahrzeug hervor. Viel Entwicklungsaufwand galt damals den geländegängigen Fahrzeugen mit Allradantrieb, die hauptsächlich für militärische Anwendungen vorgesehen waren. Die Firma Saurer baute dabei ganz auf die sogenannte Schwingachse. Jedes Rad wurde einzeln am Zentralrohrrahmen aufgehängt und konnte so unabhängig um diesen schwingen. Im Gegensatz zu den gebräuchlichen Starrachsen ist das Differenzialgetriebe nicht im Achskörper integriert, sondern direkt im Zentralrohrrahmen. Mit dieser Einzelradaufhängung konnte eine ausserordentlich gute Geländegängigkeit der Fahrzeuge erzielt werden. Beim Entwurf der Geländewagen-Familie achtete Herr Dr. Josef Birmans, Leiter der Entwicklung der Geländefahrzeuge bei Saurer, darauf dass möglichst dieselben Hauptteile und Baugruppen verwendet werden konnten. Andere Baugruppen mussten dementsprechend ihrer Funktion unterschiedlich ausgelegt werden, so auch die Schwingachsdifferenziale. Die ersten Differenziale wurden im Prototypen 2M von 1935 eingebaut und in unendlichen Testfahrten im Gelände geprüft.

Aufbau der Differenziale:

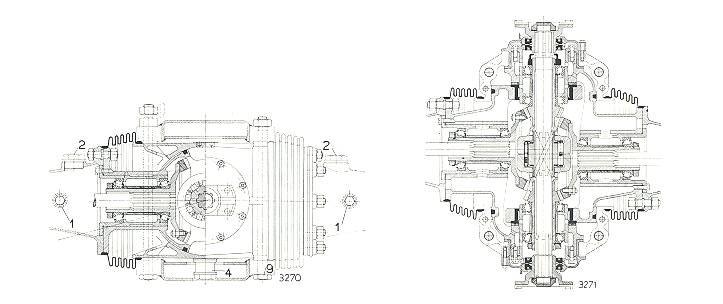

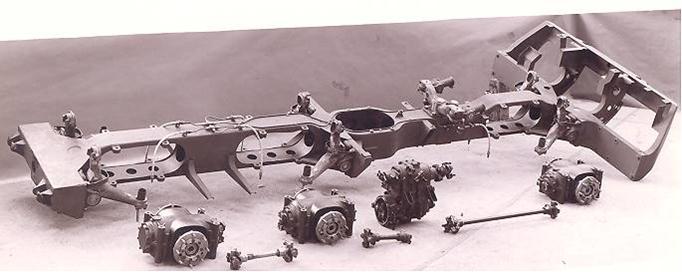

Die Differenzialgetriebe, die in den Öffnung des Zentralrohrrahmens fest eingeschraubt sind, werden durch eine Kardanwelle verbunden. In den Gehäusen, die aus Stahlguss hergestellt sind, befinden sich je zwei Kegelradgetriebe mit einer Übersetzung 1:2.22 und einen Achsträger, die beide um die Längstriebsachse schwingen können. Durch die Versetzung der Schwingachsen von je 10mm nach vorne und hinten wird die Verwendung derselben Kegelräderpaare auf beiden Seiten ermöglicht. Die Achsträger haben Dichtungen aus ölfestem Gummi, die in der geschliffenen Längsbohrung des Differenzialgehäuses gleiten und das Öl zurückbehalten. Diese Gleitflächen werden durch Lederbälge gegen Schmutz geschützt.

|

|

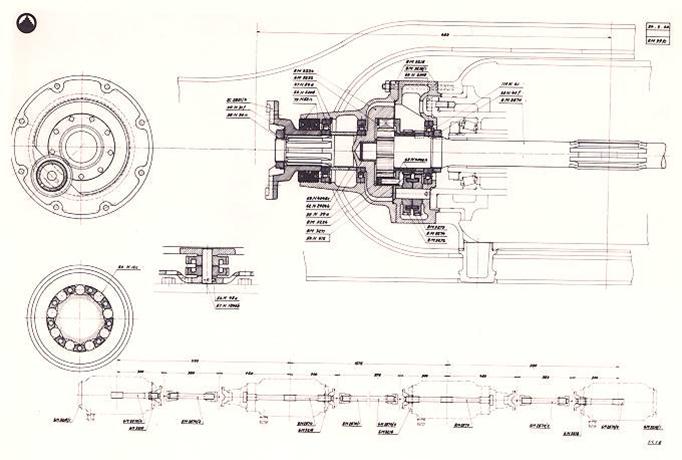

Die Aufnahme zeigt den Zentralrohrrahmen, Kardanwellen, Differenzial– und Vertreilergetriebe eines Saurer 6M (Aufnahme Saurer Arbon, Sammlung M.Zaugg) |

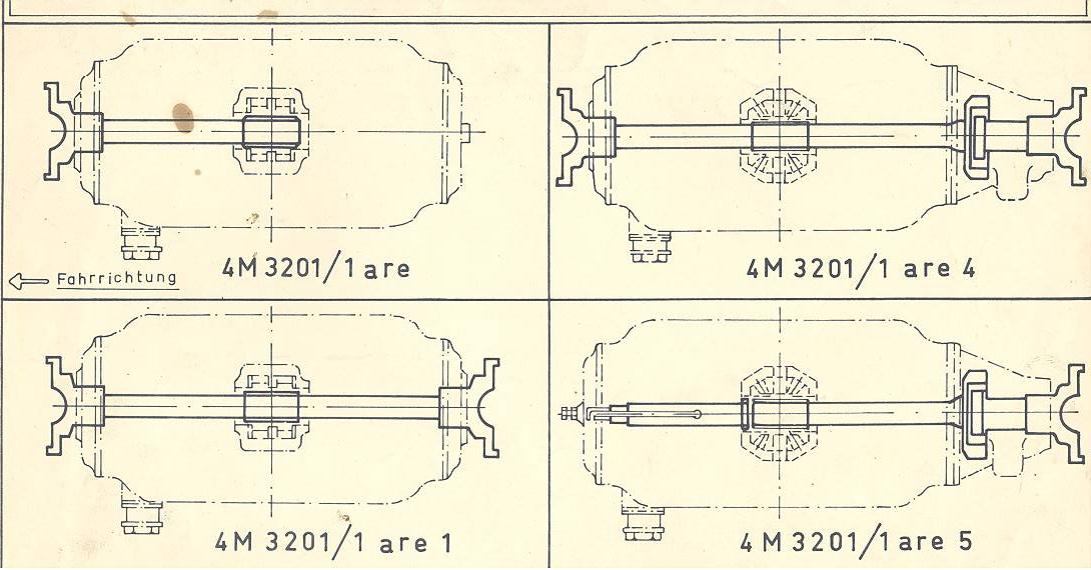

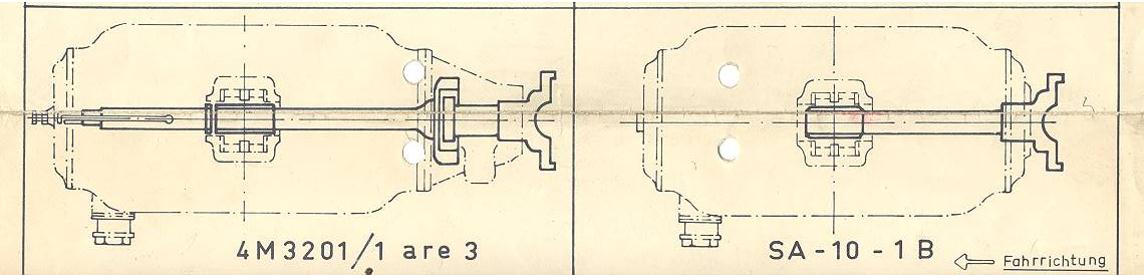

Verschiedene Ausführungen:

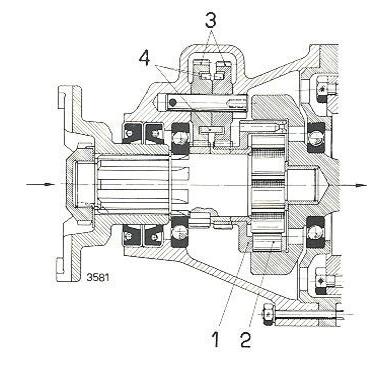

Die Differenzialgetriebe sind in verschiedenen Ausführungen eingebaut. Es gibt sie mit Durchtrieb für die Typen 6M und 8M. Für die Vorderachsen sind sie mit einem Freilauf ausgerüstet. Die hinterste Achse wird mit einem normalen selbstsperrenden Differenzial ausgerüstet. Ein selbstsperrendes Differenzial zwischen den beiden Kegelradantrieben verhindert einerseits dass ein Achsenpaar nicht mehr antreibt, wenn eines der Räder in der Luft hängt oder infolge ungenügender Adhäsion leer durchdrehen will. Dieses selbstsperrende Differenzial ist als doppelwirkender Freilauf ausgebildet, wobei nie ein Laufrad einer Achse gegenüber dem Antrieb zurückbleiben kann. Andererseits es jedoch möglich ist, dass das eine oder andere der beiden Räder vorauseilt. Bei einer Kurvenfahrt wird also nur das innere Rad angetrieben, während das äussere Rad entsprechend dem längeren Weg vorauseilt. Beim 8M ist in der 2.Achse anstelle eine selbstsperrendes Differenziales ein Kegelraddifferenzial eingebaut. Bei Kurvenfahrt drehen sich die inneren Vorderräder schneller als die inneren Hinterräder. Damit nun der Allradantrieb diese nicht radieren und somit das Fahrzeug abbremsen, ist im Längstrieb des Vorderrad-Differenzialgehäuses ein Freilauf eingebaut. Damit dieser Freilauf sowohl bei Vorwärtsfahrt wie auch bei Rückwärtsfahrt arbeitet, muss der Rollenkäfig 1 jeweils in der Drehrichtung zurückgehalten werden, damit die Rollen 2 der Drehrichtung entsprechend eingekeilt werden. Dies wird dadurch erreicht, dass der Käfig über ein Vorgelege 3 von der Antriebswelle aus, etwas langsamer angetrieben wird. Die beiden Zahnräder des Vorgeleges differieren um je einen Zahn und sind durch eine Rutschkupplung miteinander verbunden.

Wartungsarbeiten:

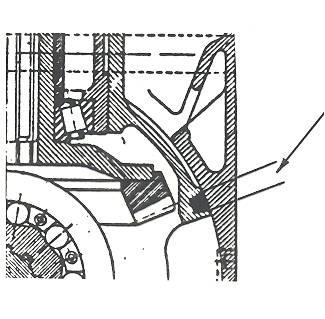

Das Ölniveau ist jährlich zu kontrollieren. Es ist an jeder Halbachse eine Niveauschraube (1, unteres Bild links) angebracht. Stimmt das Niveau an der Vorderachse nicht , tritt das Achsöl bei einer oder beiden Ledermanschetten aus, oder an einem oder beiden Simmerringe in der Achsgabel aus. Beim Überwintern oder Stilllegen des Fahrzeuges kann es vorkommen, dass Achsöl aus den hinteren Halbachsen durch die Keilnuten des kleinen Ritzelrades in das Ritzelgehäuse abfliesst. Dadurch entsteht beim Fahren ein zu hoher Druck im Ritzelgehäuse. Dieser Druck baut sich durch die beiden grossen Simmerringe in der Radnabe ab. Achsöl tritt in die Bremse und beschädigt die Bremsbeläge. Das Zerlegen des Ritzels und das Ersetzen der Simmerringe erfordert Spezialwerkzeug und eine gute Werkstatteinrichtung. Auch muss berücksichtigt werden, dass viele der Simmerringe nicht im Handel erhältlich sind.

Zur Verhütung von solchen Schäden ist nach längerer Stilllegung das Niveau an beiden hinteren Ritzel zu kontrollieren. Das überschüssige Öl kann wieder in die Hinterachse gefüllt werden.

Saurer Differenzial für 4MH 6M und 8M:

| 4M 3201/1are5 | 4M | 1 | Nicht selbstsperrend mit Freilauf und Kegelrädern |

| 4M 3201/1are | 4M | 2 | Selbstsperrend normal |

| SA-10-1B | 6M | 1 | Selbstsperrend mit Freilauf für Chassis Nr. 1-75 |

| 4M 3201/1are3 | 6M | 1 | Selbstsperrend mit Freilauf ab Chassis Nr. 76 |

| 4M 3201/1are1 | 6M | 2 | Selbstsperrend mit Durchtrieb |

| 4M 3201/1are | 6M | 3 | Selbstsperrend normal |

| 4M 3201/1are3 | 8M | 1 | Selbstsperrend mit Freilauf |

| 4M 3201/1are4 | 8M | 2 | Selbstsperrend mit Freilauf und Kegelrädern |

| 4M 3201/1are1 | 8M | 3 | Selbstsperrend mit Durchtrieb |

| 4M 3201/1are | 8M | 4 | Selbstsperrend normal |

Reparatur und Einstellwerte:

Bevor ein Differenzial zerlegt wird, müssen die beiden Halbschalen gezeichnet werden. Nach dem Demontieren der oberen Halbschale muss die Einbaulage des Differenzials ebenfalls gezeichnet werden. Damit die beiden Gehäusehälften wiederverwendet werden können, dürfen sie keinerlei Kratzspuren enthalten. Dies vor allem bei der unteren Halbschale. Tiefe Kratzer kann der Gummi O-Ring nicht ausgleichen. Beim Zusammenbau muss die Druckbreite des O-Rings kontrolliert werden. Dieser darf max. 8mm breit sein. Wird die Druckbreite nicht erreicht, so müssen ölfeste Papierstreifen unterlegt werden. Beim Zusammenbau ist darauf zu achten, dass der O-Ring nicht aus der Nute rutscht. Die Auflageflächen werden mit Dichtungsmasse eingestrichen und die Halbschalen vorsichtig zusammengesetzt. Die Mutter des Antriebskolben ist mit 120 Nm anzuziehen.

|

Druckbreite des O-Rings, max. 8mm |

Das Ersetzen der beiden O-Ringe des Differenzials sollte durch eine Fachperson vorgenommen werden. Schon das Ausbauen des Differenzials aus dem Zentralrohrrahmen erfordert spezielles Werkzeug und fachmännisches Wissen.

Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Der Präsident Marcel Zaugg

| Das Foto rechts wurde 1995 aufgenommen und zeigt das Abdichten des Differenzial der Vorderachse eines Saurer 4MH, Modell 1946. |

|

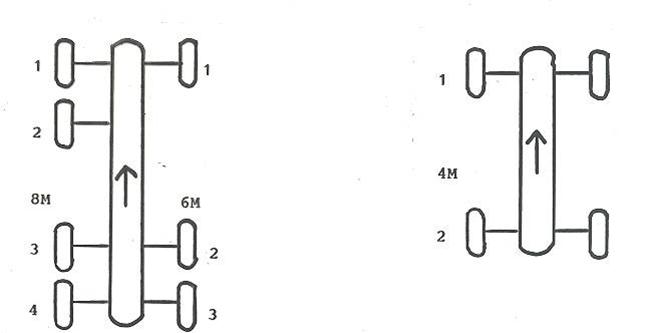

Die Zeichnung zeigt, die Anordnung der Differenziale des Saurer 8M (Aufnahme Saurer Arbon, Sammlung M.Zaugg) |

|

|

Anordnung des hintersten Differenzials vom Prototypen Saurer 6ML. (Aufnahme Saurer Arbon, Sammlung M.Zaugg) |